又一年入職季

新鮮力量如約而至

當青春朝氣遇上厚重積淀

當創新思維碰撞實干經驗

薪火相傳接續奮斗由此而生

“老”前輩如何介紹“新”隊友

一起來看看

“Hi!我的新同事

中國電科歡迎你!”

“00后”勇闖相控陣研發團隊/ Hi!

我是老藺,網絡通信研究院某數字波控組組長,從事相控陣研發工作已有6年,算是半個“老江湖”了。正值團隊攻克“多通道一致性”技術瓶頸的沖刺期,我的兩位“00后”新同事,“東北俠客”小王和“手工騎士”小莫的加入為團隊帶來了新活力。面對“為什么要解決多通道一致性問題?”的疑問,老工程師們用設備原型和算法模型耐心拆解,幫助兩人快速理解、融入實戰,兩位新人的創新思路也為團隊帶來新的思考。“第一次蹲在相控陣陣面測試臺前時,手里拿著部門自研的多通道設備,認真觀察設備通道的誤差規律。發自肺腑地感慨,這調試量,夠我擼鐵三百組了!”一句調侃點燃了團隊氛圍,讓大家笑聲不斷。

“舊”系統遇上“新補丁”/ Hi!

我是電科院航天所的王志浩,我的新同事孫瑜魯是個有多年項目開發經驗的姑娘。入職后,她經常拿著手繪的項目架構圖找到我咨詢項目細節,本子上標注了業務流程的關鍵節點,旁側批注密密麻麻地記錄著對現有模塊銜接邏輯的疑問,那股認真勁兒令人印象深刻。她經常根據現象指出可能出現的業務流邏輯、接口、環境等問題,果然一排查就找到了漏洞,順利推動鏈路貫通。問題解決后,她又針對系統穩定運行不足一天的現象,分析并推動各模塊解決卡點,提升系統穩定性。新入職的她像塊“新補丁”,把“舊”系統的漏洞補得嚴絲合縫。

“新銳”點亮紅外之光/ Hi!

作為參與過超大面陣紅外芯片封裝研發的老兵,近來常被一個身影打動——新入職的董金磊。黑衣服的小董帶著扎實的有限元分析功底和應力測試基礎而來。剛入職不久,主動請纓加入11所超大面陣芯片封裝攻關團隊,針對超大面陣芯片的應力表征難題,提出的新方法直接驗證了超大面陣探測器低應力設計的可行性。在實驗中,小董發現現有工藝極大影響團隊技術驗證周期,便進行多方調研實驗,創新地引入一款短工藝周期低溫粘接膠,使超大面陣芯片封裝周期直接縮短2天,破除了大面陣芯片封裝工藝低應力和短周期不可兼得的難點。

科研之路道阻且長,但看著新員工接過接力棒,帶著傳承的嚴謹與創新的銳氣向前沖,便知這束“紅外之光”定會越照越亮。

點燃創新引擎的青春動能/ Hi!

作為14所國家級工業軟件項目牽頭人,我深知項目攻堅之難。在任務最吃緊的時刻,小曾與小時作為兩股新鮮血液匯入團隊,點燃創新引擎的青春動能。

對外,小曾他化身“需求破壁者”,用清晰的邏輯和澎湃的熱情說服用戶擁抱更優的設計方案;對內,則成為“信息點燃者”,推動開發團隊更敏銳地感知用戶所思、所想,加速項目需求的固化。工作中的小時主動查詢、消化國內外先進軟件架構,作為系統設計的總體,高效串聯起各個分系統,在持續迭代的碰撞中實現最優功能。這份協同攻堅的“磁力”,悄然感染了整個項目組,激發了團隊協同的整體合力。

如今,工業軟件項目正式轉入系統開發階段。這份由“新”“老”力量傳遞的“數字火炬”,會燃燒得愈加劇烈,照亮中國工業軟件自主創新的道路。

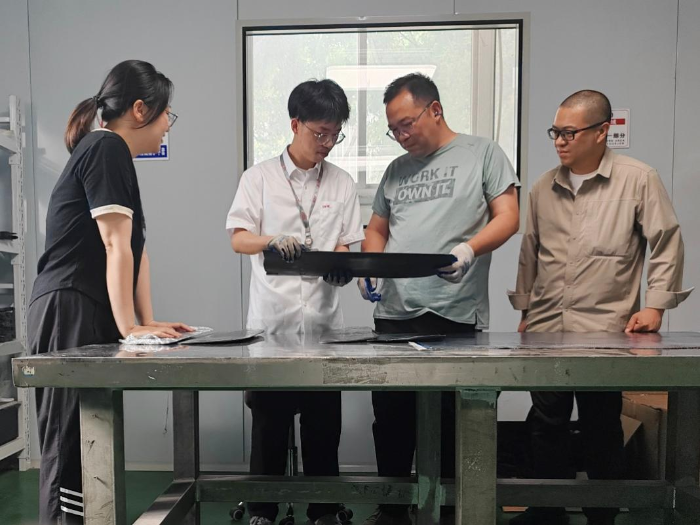

驚喜不斷的“生力軍”/ Hi!

在項目批量交付的關鍵沖刺期,33所結構部復合材料組迎來了一位“生力軍”——我的新同事崔晨陽。別看他是新人,可給我們這些“老”員工帶來不少驚喜。

上手快、肯鉆研的小崔剛來就趕上項目組全力保障重大項目的量產交付,他二話不說就扎進了生產一線,跟著前輩一步步摸清工藝流程脈絡。面對殘次品,他虛心請教老師傅、反復琢磨修復方案,主動“二次開刀”,提升了整體良品率。腦子活、有想法的小崔在無人機機翼結構優化時大膽提議:“咱們能不能把超材料‘織’進機翼?”通過團隊研討與仿真驗證,這一方案可行性極佳,超材料的引入不僅豐富了產品功能,更增強了產品的市場競爭力。新人有銳氣、敢突破,我們有經驗、守底線。薪火相傳,未來可期。

效率標兵小吳/ Hi!

我是參與過電科東信智慧通信數據中臺建設的“多年陳”程序員,我的新同事“00后”吳鑫棋入職剛滿三周,就刷新了數據平臺部署紀錄,憑著產線式“拖拽編程”搭配自創函數庫的組合拳,把原本三天的建模、編碼任務壓縮到四五個小時完成。面對大家的夸贊,他謙虛地說:“我只是嘗試把AI生成式編程和智能動態聯調技術與我們的系統進行融合,沒想到真成了。”

眼下部門正在啃林業監理數據跨區域、跨部門協調這塊硬骨頭,小吳的加入就像“及時雨”。他琢磨出的 “動態數據沙盒” 方案,精準打通了海量數據周轉的效率瓶頸。好學的他總是見縫插針拉著我們這些“老古董” 復盤代碼邏輯,00后的視角總帶著創新的鋒芒,能在傳統框架里鑿出條新路子,就像十年前前輩手把手教我寫后端代碼時那樣,長江后浪推前浪,一代更比一代強。

機動“尖兵”小楊/ Hi!

我是36所的陸詩遠,正值沖刺“雙過半”目標的關鍵階段,各項目火力全開,作為老員工,個個任務飽和,分身乏術成了常態。恰在此時,新員工楊海濤加入了我們,這位“機動尖兵”為團隊注入了強心劑。

小楊認真積極,入職僅三個月,已多次獨立與陌生客戶沉穩溝通、應對得當,任務完成得干凈漂亮,這份獨當一面的能力贏得了項目總師們的贊許。哪里任務吃緊就支援哪里,從某關鍵任務的現場奮戰到某重點項目的文檔攻堅,他快速學習、主動擔當,有效緩解了多位總師分身乏術的壓力,是團隊公認的“機動尖兵”。他身上那股熱情、奮發向上的勁頭,不僅讓他快速融入集體,更讓我們看到新生力量為強國強軍事業注入的青春動能。

能量爆棚“新戰力”/ Hi!

正值重點項目攻堅的關鍵時刻,47所設計事業部迎來兩位能量滿滿的新成員——唐詩博和李曉鵬,為團隊增添了青春活力。他們二人入職后迅速掌握了項目核心架構,在關鍵路徑優化方面提出了多條富有建設性的改進建議,展現出扎實的專業功底。同時他們精于仿真驗證,具備高效搭建驗證環境和精準定位問題的能力。兩位新同事的加入,為緊張的設計周期緩解了壓力,縮短了時間。

在指導他們的過程中,我不僅分享技術經驗,更注重傳遞團隊對設計精益求精的執著追求。新老協同,我們更有信心推動項目如期達成設計預期,實現新突破。

“閃光”新人小劉/ Hi!

我是53所東方銳鐳公司的鄧明發,我的新同事劉勇鵬,真是咱團隊的“閃光”新人。小伙子不僅干勁足,那股子鉆研勁兒更讓人佩服。他一入職就扎進大能量中波激光器項目組,跟著我們連軸轉調試設備,全程精力滿滿,思路始終清晰。別看是新人,他對復雜光學系統上手極快,恰逢項目攻關關鍵期,他帶來的新仿真思路幫我們優化了光路設計,調試效率明顯提升,老伙計們都忍不住為他點贊。薪火相傳,貴在實干,眼下項目已順利通過驗收,這份成果里,既有老團隊的堅守,也有新力量的突破。

閃耀航電的“未來之星”/ Hi!

我是電科航電通信導航系統團隊的“老兵”萬遙,近期團隊正在向著新一代空中交通管制和航空運營通信軟件的開發發起挑戰。黃劼加入了我們,為團隊注入新鮮血液,專業底子扎實的他,代碼寫得又快又清晰(聽說他還是個攝影高手)。更讓我這“老航電碼農”驚喜的是,在啃通信管理模塊的“硬骨頭”時,他基于對算法的深刻理解,提出了巧妙的模型簡化思路,瞬間點亮了整個方案!從航電數據鏈技術研發到新一代系統的攻堅,技術的火炬需要代代相傳。黃劼的到來,不僅帶來了前沿的知識和敏捷的思維,更讓我們真切感受到團隊生生不息的活力與希望。